「著作」を解き放つオリエンテッドな手法 〜 写真家ゴッティンガム/スタジオシンガムによる創作と著作権管理

雑誌『広告』著作特集号のなかの「創造性を高める契約書」という記事において、自らの活動理念に基づいた共同著作のあり方について語った写真家のゴッティンガム(Gottingham)。『広告』ウェブサイトのための著作特集号のビジュアル撮影もした彼は、コラボレーション/コミッションワークをベースに新しい写真のあり方を追求している。「作品づくり/受注仕事」、「ライフワーク/ライスワーク」という言葉にとらわれないゴッティンガムの裏側には、もうひとつの人格であり、著作権の観点から支える法人スタジオシンガム(Studio Xxingham)の存在があった。

「ゴッティンガム」とはエイリアスである

—— まず整理させてください。プロフィールを拝見すると、「ゴッティンガム」とは、写真家としての名前である同時にソロプロジェクトだと書かれています。これは、どういうことでしょう。

ミュージシャンのエイフェックス・ツイン(Aphex Twin)が、リチャード・D・ジェームス(Richard D. James)のひとつの名義であることは知っている人も多いと思います。彼は、AFXやポリゴン・ウィンドウ(Polygon Window)という様々な名義を使い分けながら活動しています。そんな感じで、僕も写真家としての活動に対応する変名として「ゴッティンガム」というエイリアスを使っているんです。だから、プロジェクト名とも言えますし、ソロプロジェクトなので写真家名とも言える。エイフェックス・ツインも、プロジェクト名でもあるしアーティスト名でもあると言えますからね。

—— となると、「ゴッティンガム」というのは、どのようなプロジェクトであると定義されるのでしょうか。

「ネオ応用美術」と自分で定義した概念を写真というメディアで実践することを目指しています。近代絵画などに代表される個人主義をベースにした純粋美術(ファインアート)が、いろいろなものを取り込んでいわゆる「現代美術」へ発展しました。純粋美術と対をなすはずの応用美術(デザイン)の分野でも、海外ではコレクターが収集する応用美術として「コレクタブルデザイン(Collectible Design )」というジャンルが生まれつつあります。ただ、現代の日本国内では純粋美術との関係性が見えづらいのが実情です。その関係性を、純粋/応用、コラボレーション/コミッションの両面から読み直し「応用」の持つ可能性を更新したいと思っています。

アーティストがつくった作品の価値と、プロダクトデザインの素晴らしさは異なる評価軸のなかにありますよね。ただ、お互いに影響を与えあっている。たとえばアンディー・ウォーホルの『キャンベルのスープ缶』のようなポップアートは、デザインの側から「も」美術を更新した試みとも捉えられます。もっと「応用」における主語をフラットに意識してみたいんです。

最近の事例でいうと、韓国をベースに活動する2人組デザインユニットのスルキ&ミン(Sulki & Min)の仕事は、まさに現代的な応用と言えます。BMWグッゲンハイム・ラボ(BMW Guggenheim Lab)のアイデンティティなどを手がける彼らは、自身のスタジオのモットーを「仕事は明確に、喜びを曖昧に」としています。タイポグラフィーの抽象性を「仕事」のなかで応用しながら、自身の作品としても成立するビジュアルをつくりあげているのです。簡単に言えば、ゴッティンガムも「写真という存在がそれだけで作品として成立するのか? そこから何が応用できるのか?」という問いを持ちながら撮影しているとも言えます。

スルキ&ミンがアメリカのウォーカーアートセンターで行なったプレゼンテーション。自身のグラフィックデザインの歴史的経緯から、エナジードリンクをミックス・提供したインスタレーションに至るまで、彼らの「応用」的思考が開陳されている。 引用元:「ウォーカーアートセンター」公式YouTubeアカウント

—— 写真撮影って、たいていの場合は被写体がないと成立しないものじゃないんですか? ゴッティンガムは、いわゆるブツ撮りと言われるようなプロダクトの撮影もしていますよね。

おっしゃるとおり、一般的に写真というのは被写体があって初めて成立するものです。ただ、その撮影の手法には「メディア・オリエンテッド」「コンテンツ・オリエンテッド」という手法におけるグラデーションがあると思っています。簡単に言うと、雑誌やウェブサイト、ポスターなどのような「メディア」の目的を第一に、その素材となるものとして写真を撮るのか、その写真自体が「コンテンツ」として成立することを第一に、メディアの素材以外の可能性も踏まえながら撮影するのかの違いです。

たとえば、家具メーカーのカリモクさんとのお仕事の場合は、カタログをつくることと、写真を展示することだけがまず決まっていました。つまり家具という主題は決まっていましたが、どんなグラフィックをつくるかは決まっていませんでした。だから商品である椅子という被写体ももちろん撮影しましたが、打ち合わせや撮影中に生まれたアイデアをメディアにとらわれることなく、コンテンツ・オリエンテッドな手法で撮影を行なうことができたんです。被写体の背景としてつくった壁だけを撮影したり、コンテンツとして成立することを前提に制作を進めました。

ゴッティンガムがKARIMOKU NEW STANDARDとコラボレーションして撮影した作品。壁のみを被写体としたコンテンツ・オリエンテッドな写真が、コンセプトを抽象的に表現している。撮影された写真と家具による、「Variations / Situations」と題されたエキシビジョンも開催された。(上)“Untitled (Walls #250)”, 2017 ©Gottingham Image courtesy of Karimoku and Studio Xxingham (下)“Untitled (Walls #314)”, 2017 ©Gottingham Image courtesy of Karimoku and Studio Xxingham

—— なるほど。でも、たとえば展覧会の記録写真などは、あくまでアーカイブとしての手段ですよね。そうした場合もコンテンツとして成立させられるのでしょうか。

じつは展覧会の記録撮影の発注がきても、ほとんどお断りするようにしています。どうしても、著作物を記録するという目的がある以上、美術作品という著作物が中心の写真になってしまいますから。それは、ほかの著作物に依存していて、写真としては作品になりづらい。いや、作品にするのが難しすぎるので、やれていないという言い方が正しいかもしれません。

たとえば、肖像画家として成功したとされるレンブラントは『夜警』という作品を残しています。そもそも、この作品は18名の依頼者の肖像画として納品されたものでした。「肖像」を中心に据えなければならないというメディア・オリエンテッドな状況から出発して、彼はコンテンツ・オリエンテッドな作品を生み出し、歴史のなかで解釈が変わり傑作として認められていったんです。これは絵画の例ですが、写真でも同じことは起こりうると思います。

—— ひとくちに写真といっても、それが生まれるときのプロセスによって、大きな違いがあるということですね。

多くの場合、写真というアウトプットは、メディア・オリエンテッドになるか、コンテンツ・オリエンテッドになるか、白か黒かになってしまう場合が多いんですよ。ただ、そこに微妙なグラデーションをつくるのが自分にとってはおもしろいのだと思っています。ひとつのグレーをつくるのではなく、ライトグレーとダークグレーをつくるようなイメージです。

さらに言えば、生まれるビジュアルが違うだけではなく、その後の扱いについても違いが生まれてきます。コンテンツ・オリエンテッドな手法で撮影された写真は、クライアントに納品したら終わり、という訳ではありません。作品として、単体で販売したり、展示できる可能性があります。一方でメディア・オリエンテッドな手法だと、納品したらおしまい、となってしまうことが多いでしょう。

メディア、コンテンツと写真の系譜

—— そもそも、コンテンツ・オリエンテッドな手法で写真を撮影しようと思ったきっかけは何なのでしょう。

雑誌編集者を目指していた学生時代に、ヴォルフガング・ティルマンス(Wolfgang Tillmans)の『Freischwimmer』(東京オペラシティ アートギャラリー、2004年)や『Yohji Yamamoto: May I help you?』(原美術館、2004年)といった展覧会を観たことが、原体験になっています。そこではファッション誌などで見覚えがある写真が、展示ではインスタレーションとして別の力を放っていたんです。

その後、写真家として働きはじめてからアンセル・アダムス(Ansel Adams)という20世紀に活躍したアメリカの写真家のコミッションを知りました。ヨセミテ渓谷など自然の写真で有名な、写真史のなかで重要な位置を占めている人いるレジェンドです。実は、彼がアメリカの政府からのコミッションワークとしても風景を撮っていることを知りました。

どうやら、その時代の写真家たちは政府から依頼を受けて当時のアメリカの風景や自然公園を残していたようなんです。写真家の作品にもなるし、クライアントである政府のメリットにもなる。そんな仕事から生まれた写真がコンテンツとして成立している事実に気づかされたんです。

アンセル・アダムスがアメリカ政府からの依頼で、内務省の建物に飾る壁画プロジェクトの一環として撮影したヨセミテ国立公園の写真。 引用元:「The Center for Creative Photography」ウェブサイト

—— ただ、そんな発注は現代だとあまりないような気もします。

現代だと、シェルテンス&アベネス(Scheltens & Abbenes)やロー・エスリッジ(Roe Ethridge)といった海外のアーティストの仕事にも刺激をうけています。シェルテンス&アベネスは自分たちのことをスティルライフ・フォトグラファーと定義して、コミッションワークのなかで様々な作品を残しています。

手法としては、クライアントから与えられた被写体を改造してしまうこともある。様々なブランドのハンガーを彫刻のように組み合わせて撮影をするとか、革製品ブランドの仕事で、皮をつかってモビールをつくるとか。コミッションワークから派生した写真集もありますよ。

シェルテンス&アベネスによる『Doingbird, Coathangers』と題された作品シリーズ。ブランドのハンガーを組み合わせることで、服をつかわずにファッションデザイナーを紹介するというコンセプトのもと撮影されている。上記では、ディオールのハンガーが被写体として使用されている。 引用元:「シェルテンス&アベネス」ウェブサイト

—— ロー・エスリッジは、ミュージシャンのアンドリューW.K.の写真を撮っていた人でしたっけ?

鼻血姿のポートレートを『I Get Wet』というアルバムのために撮影していましたね。一見すると極めてメディア・オリエンテッドな作品なんですが、彼は既存のアートワークを再構成して、展示するんですよ。

違うクライアントのために撮った、まったく違う文脈の写真を並べることで、それぞれが作品として立ち現れてくる感じというか。彼の仕事のコンテンツ・オリエンテッドとメディア・オリエンテッドのチューニングは、本当に不思議で、興味を惹かれます。

ロー・エスリッジが手がけたアンドリューW.K.『I Get Wet』のアートワーク。アンドリューW.K.本人が流血しており、その暴力性からヨーロッパでは論争を巻き起こした。 引用元:「アンドリューW.K.」公式YouTubeアカウント

—— 先ほどのカリモクさんとのお仕事の例だと、打ち合わせをしながら、コンテンツ・オリエンテッドな手法の可能性を探っていったとおっしゃっていました。ゴッティンガムは、どんな仕事でもコンテンツ・オリエンテッドを目指すんですか?

はい。目指します。もちろん、できない場合もあります。時間や予算の問題もあれば、そもそも発注の意図や関係性の問題もある。でも、コンテンツ・オリエンテッドの方向に持っていくようには努力していますし、あとはバランスの問題だと思っています。

実は、コンテンツ・オリエンテッドかメディア・オリエンテッドの二者択一ではなくて、先ほど、エスリッジの仕事に「チューニング」という言葉を使いましたが、ふたつを自ら調合しているような感覚なんですよ。コンテンツ・オリエンテッドが実現できた・できなかったではないというか……。もし自分の作品にトーンや持ち味のようなものがあるとすれば、使用機材やモチーフ、プロップの選定の結果である以前に、この調合という行為から生まれているような気がしています。

—— なるほど。二者択一に逃げずにバランスを取ろうとすること自体が大事なのかもしれませんね。

ソニック・ユース(Sonic Youth)というバンドの『The Destroyed Room: B-Sides and Rarities』という2006年に出たアルバムを事務所にずっと飾っています。アルバムカバーの写真がジェフ・ウォール(Jeff Wall)という巨匠が1978年に制作した作品なんです。

時系列から明らかなのは、ソニック・ユースはウォールが過去に撮影した写真をジャケットにつかったということです。さらにウォールの写真作品のタイトルが『The Destroyed Room』で。つまり、ジェフ・ウォールの作品はカバーに使われただけじゃなくて、タイトルにまでなったということなんですね。自分もそんなメディアに影響を与えられる素晴らしい仕事ができればと、いつでも目に入るようにしていました。

ソニック・ユース『The Destroyed Room』のアートワークには、ジェフ・ウォールによる同名の作品が使用された。同作は長辺2mを超す大型作品で、1988年にカナダ国立美術館がコレクションとして購入した。 引用元「ソニック・ユース」公式YouTubeアカウント

—— それは、いい話ですね。

もうひとつおもしろいのは、CDの中面には、この写真作品のトリミングされたビジュアルが並んでレイアウトされていることです。ただ、ウォールは自分の写真作品を、一部だけ切り取った形で展示したことは1回もないはず。ということは、ウォールはアルバムに写真をトリミングすることを特別に許可したことになる。

写真家とミュージシャンが、写真作品を通じてリスペクトしあっている様子が伝わってくるんです。それを考えるだけで、コンテンツ・オリエンテッドとメディア・オリエンテッドのどちらか一方に逃げずにコラボレーション/コミッションを続けていくぞという気持ちになります。

法的にアートを実践するために

—— 『広告』では、ご自身が締結されている契約書の雛形を公開されていました。記事では、「写真は、相手の文脈から見ると広告素材、記録写真かもしれない。ただ、僕の文脈では、オリジナルプリントを複写して、商業利用してもらっているという認識」と語られていましたね。

契約書では、納品するデータに加えて、オリジナルプリントという存在を記載することで、写真家としての自立性を確保しようとしました。ただ、先ほど話した「ネオ応用芸術」を実践するためには、それだけでは足りません。どうしても、写真家とは別の人格としてのスタジオシンガムが必要になってくるのです。

—— 法人ということは、ゴッティンガムの事務所のようなものなのでしょうか。

もともとはそうでした。一般的なクリエイターがやっている会社というイメージですね。ただ、契約書の雛形をつくっていく過程で、ゴッティンガムの著作物を管理する法人として性質を変えていったんです。

—— スタジオシンガムは、具体的にはどういったことをされているのですか。

法的な側面からの、ネオ応用芸術の実践ですね。たとえば、制作したビジュアルが作品として扱われるために、著作権などを管理しています。もともと受注仕事の窓口でしかなかったものが、作品の著作権管理をする性格を強めていったんです。

—— 著作権自体は、ゴッティンガムという写真家がもっているんですよね?

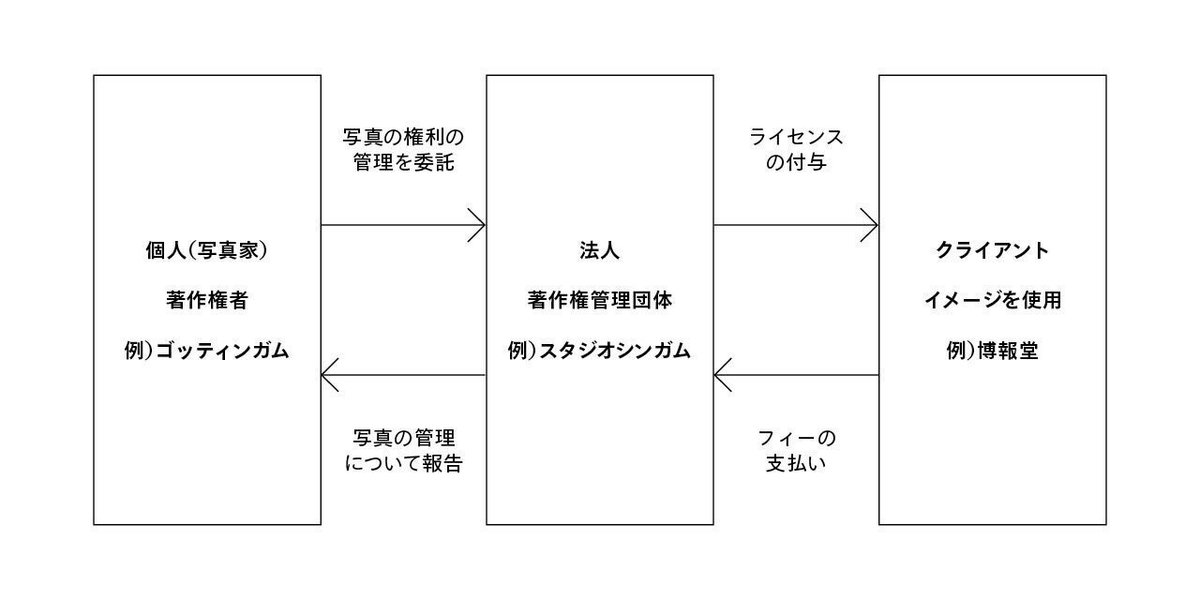

はい。著作権は個人に残し、それをスタジオシンガムが運用するかたちにしています。法人化しているカメラマンの場合、著作権を会社が持ってることが多い。ただ、あくまでもスタジオシンガムが、ゴッティンガムの代理で権利の許諾を行なう建て付けにしています。

規模は違いますが、ミュージシャンの権利の管理を委託されているJASRACと原理的には同じことをしているわけです。契約書の雛形をつくる。画像を納品する。ライセンスを発行して許諾を行なう。この3つが、いまのところいちばん大きなスタジオシンガムの業務内容です。

ゴッティンガムとスタジオシンガムの関係

※『広告』著作特集号公開時(2020年3月)には、契約書の雛型もふくめスタジオゴッティンガムとして運営されていた。

—— この形態の法人は、写真家だと珍しい?

珍しいでしょうね。クリエイターが所属する会社は、大きく分けると4つのパターンがあると思います。まず、個人事業主から法人という形態に移行し、大きくなっていった会社。建築写真で有名な仲佐猛さんが始めたナカサアンドパートナーズやマンガだと鳥山明さんのバードスタジオがイメージしやすいかもしれません。

次に、レップと呼ばれる、エージェントタイプの会社です。クリエイターと外注契約を結び、マネージメント・フィーを取りながら、制作進行、予算管理をするような会社です。これは国内だとアングルマネジメントプロデュース(angle management produce)や株式会社W、海外だとアートアンドコマース(Art + Commerce)やアートパートナー(Art Partner)といった企業が有名です。

そして、プライマリー・ギャラリーという作家の作品を自ら展示・販売するタイプの企業。アニッシュ・カプーア(Anish Kapoor)が所属しているスカイザバスハウスや、草間弥生さんが所属するデイヴィッド・ツヴィルナー(David Zwirner)などをイメージしてもらえるといいのかなと思います。

最後のひとつがスタジオシンガムのような著作権管理法人です。もちろん、それぞれの役割が重なりあっていることも多いので、明確に分類できないかもしれません。なかには、すべてのタイプの企業に所属しているクリエイターもいるでしょう。ただ、役割としてはこの4つが主だと思います。

—— そもそも、なぜ著作権管理法人がほしいと思ったんですか?

メディア・オリエンテッドとコンテンツ・オリエンテッドの話に戻るのですが、ゴッティンガムによって制作される写真は「著作物」として独立したものです。だから、クライアントにライセンスを付与する必要がどうしても出てくるんです。そうすると個人事務所としての性格よりも、管理団体としての性格のほうが強くなるなと思ったんです。たとえばメディア・オリエンテッドを中心にやっている個人事務所の場合だと、撮影した作品の著作権を譲渡する単純な業務委託契約にすればいい。厳密に言えば著作権を譲渡しない場合はライセンス契約を結ぶ必要がありますが、仕事を受ける、対価をもらう、ということが契約書に書かれていれば問題が起きない場合が多いですから。

たとえば『広告』の場合

—— 先ほど、カリモクの撮影についてお話いただきましたが、今回の『広告』において、どのようにコンテンツ・オリエンテッドの手法で撮影されたのか、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。

そもそも、今回の場合だと、博報堂さんから『広告』の書影を訴求素材として使いたいから撮影してほしいという依頼がきました。普通に考えれば、「はい、わかりました」と言って雑誌という著作物がもっている「そのままの魅力」が伝わるような角度やライティングを探っていくことがクライアントから望まれていると思いました。だから、正直言えば、コンテンツ・オリエンテッドな手法で写真が撮りにくいと感じました。

—— 撮影された写真は、ウェブサイトに掲載されていますが、デザインのレイアウトは撮影した時点で存在していなかったんですか?

ありました。打ち合わせの前にオリジナル版とコピー版が明確に対置されたレイアウトで、メディアとしての強さをかなり感じました。正直なところ、すごくおもしろくて、それどおりにやりたいっていう気持ちもあった。仕上がりとしての最適解を考えていくのも、楽しいですからね。

ゴッティンガムが写真を撮影した『広告』著作特集号ウェブサイト。雑誌そのものを被写体としたメディア・オリエンテッドな写真は、構図を斜俯瞰に振り、背景の照明だけを調整し撮影。コピー機やデザイナーを撮影したコンテンツ・オリエンテッドな写真とのグラデーションを意識したという。

—— そこからどうやって、コンテンツ・オリエンテッドな手法の可能性を探っていったのでしょう。

雑誌という形があるオブジェクトから出発すると、どうしてもメディア・オリエンテッドな手法でしか撮影できない写真になってしまいます。だから、どうやって今回の雑誌がもつ「形がない部分」を表現するか、打ち合わせのなかで探っていきました。デザイナーの方に、「どういう思いでデザインしましたか?」といった抽象的な質問を投げかけて、作品をつくるヒントを見つけようとしたんです。

今回の著作特集号にはオリジナル版とコピー版があります。コピー版は実際にコピー機でつくったという話を聞くと、コピー機を単体で作品として撮る余地が生まれてくる。さらに、3人のデザイナーが共同でつくったということを聞けば、3人のデザイナーをモデルとして登場させるアイデアが生まれていきます。

『広告』著作特集号の撮影の場合。縦軸の上をメディア、下をコンテンツ、横軸を時間とする。『広告』著作特集号の撮影時はコンテンツ寄りで実施。『広告』著作特集号のウェブサイトで写真が使用され、その後SNSなど他のメディアにも写真が掲載される。これらはメディア寄りの展開と言える。またウェブサイト公開後、オリジナルプリント(コラボレーションプルーフ)を博報堂に納品。将来的にゴッティンガム主体でオリジナルプリント(エディション)の販売を行なったり、第三者が展示を行う可能性がある。これらはコンテンツ寄りの展開である。

—— 先ほどのウェブデザインを意識することはなかったんですか?

どうやったらこのデザインが意図している二項対立をあえて崩したうえで写真家としていかに価値を発揮できるのかということも考えました。3人のデザイナーをモデルにしたのは、被写体が3つだったら、二項対立に入れ込めないだろうという意図もありました。結果、ウェブの制作スタッフがおもしろがってくれて、コピーとオリジナルを繋ぐような配置に、コンテンツ・オリエンテッドな手法で撮影した写真がレイアウトされることになりました。

『広告』ウェブサイトに掲載されたコンテンツ・オリエンテッドな写真。(上)コピー版の制作に使用したコピー機を撮影。 “Untitled (Copy/Original #532)”, 2020 ©Gottingham Image courtesy of the collaborator and Studio Xxingham(下)『広告』の3人のデザイナーをモデル(手のみ)として登場させた写真。左から加瀬透、上西祐理、牧寿次郎。 “Untitled (Copy/Original #177)”, 2020 ©Gottingham Image courtesy of the collaborator and Studio Xxingham

やっていたのは、ちょっとした「ズラし」の作業なんです。工夫をこらしながら、メディア・オリエンテッド/コンテンツ・オリエンテッドのどちらかに寄せていく。そこにこそ、写真家として仕事があるんだと考えています。

—— 雑誌とウェブのデザインをもとに、アイデアを膨らませていったということですね。誌面で紹介された契約書を実際に博報堂さんと締結したとお伺いしました。

スタジオインガムと博報堂さんの間で、契約書を締結しました。そのなかに、「博報堂は、今回撮影した作品のコラボレーションプルーフをつくることができる」というような条項があるので、それも制作しました。

—— コラボレーションプルーフ?

写真作品には、オリジナルプリントのエディションが「本物」として存在しています。それに対して、プルーフという「見本」も存在しているんです。もともとは、エディションを売ったあとに作品がアーティストの手元になくなることを防ぐために制作される「アーティストプルーフ」というものが一般的なんです。

ただ、著作特集号の記事で紹介したとおり、スタジオインガムはクライアントとコラボレーション契約を結ぶので、コラボレーターもプルーフを持つ資格があると考えています。そのため契約書をつくってくれた水野祐さんによる造語が「コラボレーションプルーフ」です。博報堂は、展示やコレクションとして、将来的にもプルーフを活用できます。クライアントがコンテンツをもつことにもメリットがあると思うのです。

—— 契約書には、ゴッティンガムが第三者にエディションを販売する権利も記載されていますよね? プルーフとエディションの違いは何なのでしょう。

写真をライトボックスに入れたオブジェクトを、エディションとしてコレクターに販売する権利がゴッティンガムにはあります。プルーフというのは、あくまで「見本」であり市場に流通するものではありません。エディションとは異なりますが、役割が違う存在なんです。

ゴッティンガムが『広告』で撮影した作品をもとに制作した「コラボレーションプルーフ」。背面の光源によりイメージが照らし出されるライトボックスの形式がとられている。 Images courtesy of Studio Xxingham

ライフワーク/ライスワークの対立を越えて

—— 10年くらい前から、ライフワーク/ライスワークという議論をみることが多くなりました。稼ぐための仕事と、人生のための作品づくりという分類ですね。その間で揺れ動くことを決意しているゴッティンガムのスタイルはおもしろいですね。

一般的にライスワークの多くがメディア・オリエンテッドにならざるをえない仕事のような気がしています。一部の巨匠だけが、ライスワークのなかでコンテンツ・オリエンテッドな作品づくりができている。逆にライフワークのほとんどが、コンテンツ・オリエンテッドな手法でつくられていると思います。だから、自由に作品をつくりたいという前提が世の中にはある気がしています。

—— 巨匠になれば、自分のやりたい作品がそのまま広告に使われる。それを目指すべきだという考え方は確かにあるような気がします。

ただ、その価値観は絶対ではないと思うんです。コンテンツ・オリエンテッドにこだわっていますが、クライアントに寄り添いながら最適解を求めていく作業も嫌いじゃないんですよ。そこには、他人にコミットする喜びがある。コンテンツ・オリエンテッドな手法をとるためにはどうしても孤独になりがちですし。

巨匠として知られる画家のマーク・ロスコ(Mark Rothko)ですら、メディア・オリエンテッドと言えそうな作品制作におけるやり取りのなかで失敗をしています。1958年にニューヨークのシーグラム・ビルディングのフォーシーズンズレストランの壁画を依頼された彼は、制作途中で作品の納入を拒否しました。諸説ありますが、自身の作品が最適な環境で観賞されない状況に堪えられなかったのではないかと言われています。

そのときに制作された連作は現在、彼の作品を展示するためだけにつくられたDIC川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」と呼ばれる空間で観賞できるようになり、彼の傑作のひとつとして評価されています。この事実は逆説的に、ライスワークとライフワークを切り分けることの難しさとおもしろさを教えてくれるような気がしています。

—— 平日はライスワークとしてクライアント仕事をこなし、週末だけ自分の作品をつくるようなクリエイターのスタイルを、ゴッティンガムはどう捉えていますか?

器用にふたつの仕事のやり方を切り替えることが難しいんですよ。平日で疲れてしまって、週末に作品づくりができなくなるタイプです。スイッチを、赤から青に急に変えることができない。でも、紫ぐらいにならチューニングできるなと思ってるというところですね。

—— そうはいっても毎回の仕事のなかで、バランスを取ることの大変さももちろんある気はします。

とあるグラフィックデザイナーさんに、「写真をトリミングされたら嫌ですか?」と聞かれたことがありました。「全然嫌じゃない」と答えたんですが、なぜか納得していない様子だったんです。というのも、ゴッティンガムが時間をかけて世界観を追究ながら撮影しているのに、アウトプットを気にしないことが矛盾にみえたようです。

ただ、ゴッティンガムにはオリジナルプリントという世界観を担保できる物理的な存在がある。だから画像としてイメージの使用を許諾したあとは、オリジナルから離れていくように、むしろ自由に使ってもらいたいと答えました。そうしたら、「拠り所があるんですね」と言われて、確かにそのとおりだと思ったんです。もしオリジナルプリントをもたずに、メディアに出る写真がゴールだと思っていたら、多分ゴッティンガムもメディアによるトリミングにナーバスになっていかもしれません。

「コラボレーションプルーフ」の制作時には、展示を想定しスタッフによってテクニカル面での確認作業が行なわれる。ゴッティンガムのオリジナルプリント制作は、バックライトなどを担当するクリエイティブスタジオ「ノメナ(nomena)」を始め、様々な専門分野のプロフェッショナルによってサポートされている。 Images courtesy of Studio Xxingham

—— お話をお伺いして、バランスを取るためには、スタジオインガムの存在が重要なのだと改めて思いました。

スタジオインガムとコラボレーターが締結する契約書の第1条に、こんな文言があります。「本契約の目的はコラボレーターがスタジオに対して写真家による作品の制作を委託する際の基本的事項について認めるとともに、コラボレーターとスタジオが作品をコラボレーターとスタジオ・写真家各自の領域において最大限に活用することでその利用価値を多義的に高め〜(以下略)」

コラボレーターというのは、クライアントのことです。この文言においては、コラボレーターがメディア・オリエンテッド、写真家がコンテンツ・オリエンテッドをあらわしているといっていいでしょう。両方の側面からもっているものを掛け算して写真の価値を高めていくという理想が表現されています。

もし契約当事者が写真家(ゴッティンガム)とクライアントだけの関係で閉じてしまうと、どうしてもクライアントのほうに寄っていってしまう。だから、どうしても法的な立場からもコンテンツ・オリエンテッドを担ってくれる、別の人格「スタジオインガム」が必要だったんですよ。

—— なるほど。スタジオインガムがあるからこそ、写真家としてのゴッティンガムはバランスをとることができるんですね。

2016年にリニューアルした東京大学生産技術研究所のウェブサイトのために写真を撮りました。リニューアルの方針として写真を多めに大きく扱っていこうというディレクションはあったものの、そこに掲載する素材として必要なグラフィックを撮影してほしいという、完全にメディア・オリエンテッドな仕事だったんです。

たとえば国際交流のページに使う素材だったら、外国人と日本人が握手している様子のようなものがイメージされていた。そうじゃなくて生産研をもっとリサーチして、各研究室をテーマに各研究室の研究内容をビジュアル化してストックしていきましょうという提案をしたんです。

(上)ゴッティンガムと東京大学生産技術研究所とのコラボレーション。研究所の先端技術や人のオーラを抽象化した作品は、ウェブサイトだけでなく多くの展示に出展されている。 "Untitled (Treasure Hunting #521)", 2016 ©Gottingham Image courtesy of IIS and Studio Xxingham (中)東京大学生産技術研究所ウェブサイト(下)展示風景 Image courtesy of Studio Xxingham

ウェブができればそれでいいと思っているクライアントからすると、すごく遠回りじゃないですか。ただ、研究者は長い目で物事を見るから、かなりコンテンツ・オリエンテッドな写真をつくることができました。結果、国立新美術館で開催された「もしかする未来 工学×デザイン」展にも出展されるなど、とても長く写真を使ってもらえています。

自分にとっても作品として誇れるし、クライアントにも長く喜んでもらえるというのは、単純に嬉しいものです。先日は、生産技術研究所に所属する人たちの遠隔会議用背景として使っていいか、という連絡がきました。もちろんすぐにスタジオインガムが許諾を出すようにしましたよ。

聞き手・文:矢代 真也

Gottingham(ごってぃんがむ)

写真家。アートセンターの企画運営職を経て、2012年よりソロプロジェクトとして活動を始める。国内外のアートセンター、研究開発機関、企業、デザインスタジオとのコラボレーション/コミッションワークを中心に活動する。あらゆる既存の文脈を自身のマナーに引用しながら、「イメージによって、いかに『他者の物語』を再構築できるか」を問いとする。主な個展に「Space for Others」(CAGE GALLERY、2017年)、共著に『クリシュナ—そこにいる場所は、通り道』(アーツカウンシル東京、2018年)など。

矢代 真也(やしろ しんや)

編集者。1990年、京都生まれ。株式会社コルクに入社したのち、15年から『WIRED』日本版編集部で、海外取材を含む 雑誌・ウェブ記事制作、イベント企画・運営などに携わる。17年に独立、2019年にSYYS LLC.を設立。

CC BY 4.0(表示4.0国際)

この記事(画像を含む)は、雑誌名、執筆者、記事タイトルを表示することを主な条件とし、営利・非営利問わず、改変・翻訳を含む二次利用を行なうことができます。詳しくは下記URLをご参照ください。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

[利用の際の記載例]

改変有り:「CC BY 4.0に基づいて『原稿タイトル』(著者名)を改変して作成」

改変無し:「CC BY 4.0に基づいて『原稿タイトル』(著者名)を掲載」

※このページに掲載されているゴッティンガム氏が権利を保有するもの以外の画像および動画は、著作権法第32条「引用」にもとづいて使用しています。

_______________

この記事は2020年3月26日に発売された雑誌『広告』著作特集号のスピンオフ企画です。

雑誌『広告』著作特集号の全記事をnoteにて順次公開しています。

また、『広告』著作特集号は全国の書店で引き続き販売中です。

【関連記事】

雑誌『広告』著作特集号に掲載されているゴッティンガムさんへのインタビュー記事を全文公開しています。また、6月12日にSHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS(SPBS)の主催で行なわれた、ゴッティンガムさんと美術家の原田裕規さんによるオンライントークイベントのレポートも公開しています。

43 創造性を高める契約書

▶︎ こちらよりご覧ください

これからの時代のオリジナリティについて話そう 〜 “著作性”とは何なのか?

▶︎ こちらよりご覧ください

ここから先は

『広告』著作特集号 全記事公開

2020年3月26日に発行された雑誌『広告』著作特集号(Vol.414)の全記事を公開しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。Twitterにて最新情報つぶやいてます。雑誌『広告』@kohkoku_jp