やさしい革命1 「縁」でつながろう (永井元編集長イチオシ記事 #2)

創縁社会 〜縁に頼れる社会を作り直す

つながりというと「絆」を思い浮かべますが、その必要性は震災を経て既に自明です。これから考えたいのは、つながりを、伝統的知恵である「縁」というコンセプトから未来的に再構築する方法です。血縁や趣味のネットコミュニティのような閉じた共同体の絆ではなく、自分の持ち味を活かしながら公共的な責務を果たせる場所。その社会イメージを描いてみます。

「村八分」の残り2割って何?

「村八分」という言葉の意味をご存じでしょうか? 小学生の頃はクラスで仲間はずれにされている子がいると、「あの子は村八分されている」なんて言っていました。しかし元々「八分」は「10分の8」のことなので、昔の村落共同体で、掟のようなものを破った住民が、他の住民達から「8割は無視される」という状況を指しました。では「残りの2割」は何でしょうか? それは「火事と葬式」。その二つが降りかかった場合だけは皆で無償で助けてあげるという、「なんだちょっといい話じゃないか」という規範、それが村八分です。

社会学者の宮台真司さんはこの言葉を引きながら、逆にカネで雇ったあかの他人に頼まなければ葬式ができないような社会は、実は相当に淋しい社会だと指摘しました。「いや、葬式という人生の一大事だからこそ、ノウハウを備えた葬儀のプロが必要なんじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、少し前までは身内が死んだら会社の同僚や後輩達がこぞって色々な係を買って出てくれたものです。

つながりが「与件」だった頃

かつて「つながり」は、長い間私たちにとって、given condition、つまり予め与えられたものでした。私たちが産み落とされる家族やそこからつながる親族や近隣の人、そして一旦入ると堅牢で家族的な組織がある会社…。ある時期からは、それらのようなつながりがなくても、ある程度のお金があれば多種多様な市場から必要なものを任意で調達できるようになりました。それは無限の進歩を感じさせる大変気持ちの良い束でした。私たちはそういう束をたくさん持っている人のことを「自立した人だ」と呼んだりもしました。

「個の自立」が最大のリスクになった

経済成長を経てバブル経済が過ぎ去った後、ふと周りを見回すとつながりの given condition は、given なものではなくなっていました。血縁も地縁も社縁も安全や誇りを十分に与えてくれる場ではなくなりつつありました。消費市場はますます巨大化を続けていましたが、モノを買うということ自体が私たちに幸せを感じさせてくれる営為ではなくなっていました。そもそも市場そのものが誰もコントロールできない存在となる中で、消費者として得られるつながりのみに依存することはこの上なくリスキーな状況ではないか。東日本大震災が起きたとき、私たちはお金を握って電池や水を買いに走りましたが、十分な量を買うことはできませんでした。購買力があることが自立していることだと思っていましたが、買うモノを提供する基盤そのものが機能しない場合には、その自立は孤立に反転するのだとわかってきたのです。

今までとは違うタイプのつながりを、私たちはgivenなものとしてではなく、自らのイニシアティブでgainしていかなければならなくなる。それは未知の体験なのです。

◎社会的孤立の状況

色々な議論を呼んだグラフ。確かに日曜ミサなどが習慣化しており、定期的に家族や友人以外と公共的な活動を行う機会のあるエリアに比べれば、日本ではつながりの機会自体がそれほど多くないと言える。

次の100年は「多生の縁」時代

東日本大震災が起きた2011年の流行語には「絆」という語が入り、震災を機に改めて家族や親族の大事さを思い知ったという話も多く聞かれました。ですが社会学者の鈴木謙介さんは、「絆」よりも「縁」の必要性を訴えます。彼が言うのは「袖振り合うも多生の縁」の縁です。多生とは仏教における前世のことですから、この語の意味は、「現世でちょっとだけ関わり合う間柄の人とも、実は前世でつながっていたかもしれない…だから大事にしよう」ということです。したがって縁を大切にするというのは、「身近な家族や仲の良い友達に優しくする」ということとは違います。そうではなく、いわば「たまたま関わりをもった他人に何かをしてあげる」ということこそが、未来の私たちにとって不可欠になってくるということになるわけです。

ではここで次の100年に私たちが作るべき「つながり」を、「たまたま関わりをもった他人に何かをしてあげられる間柄…多生の縁」というふうに定義したとき、それは具体的にどのような努力によって作り上げることができるのでしょうか? まずは「コミュニティデザイン」の実践例を手掛りに考えてみたいと思います。

コミュニティエンパワーメントという発想

人がつながる仕組みをつくる「コミュニティデザイナー」として2000年前後から活動してきたstudio-Lの山崎亮さんは、コミュニティデザインにこれという決まった手順はない、だから教科書にできないと言います。ただひとつ共通していることがあるとすればそれは、コミュニティの問題はそこに集う人一人ひとりが「主」の意識をもって固有の方法で乗り越えなければいけないということです。だから山崎さんたちが徹底的にやるのは、そこで生活する人たちの話をじっくり聞くということ。Aさんは何が困っているのか? Bさんは何がしたくて何がしたくないことなのか? Cさんはそもそも今の生活を変えたいのか変えたくないのか? 生活者ごとに固有な動機をうまく組み合わせ、互いが互いの働きなしでは今の楽しい生活を維持できないくらいのコラボレーション状態を作る。そして5年も経てば山崎さんたちはそこからいなくなる。いなくなっても自足できる状態を作る──。「デザインする者」がパワーをもつのではなく、「される側」に内発的パワーを宿してもらう。いわば「生活者のパワーをデザインする」のが、次の100年のつながり作りにおいて欠くことのできない役どころということになります。

コミュニティデザインを行うstudio-Lのワークショップ風景。予め筋書を用意するのではなく、住む人たちが自ら行動できるように、プロセスをデザインする。

公園のキャストから創縁する

山崎さんたちは90年代の後半、兵庫県の三田市で開園する有馬富士公園の整備に関わっていました。その議論の中で、ディズニーランドにおけるマネジメントにおいて重要な「キャスト」の存在 ──園の管理者であるオリエンタルランドと、私たちお客との間に入って夢の世界へ誘うキャラクターや演奏者や掃除をする人たち── にヒントを得て、有馬富士公園にもそのような中間的「キャスト」を導入することを提案したのです。団体の選考や活動費の問題をクリアしながら開園にこぎ着けた結果、年間40万人でスタートした来園者が5年後には70万人を突破するという、他に類を見ない成功を収めることができました。(注1)

このケースのポイントは、入場が有料なディズニーランドとは違って、公園の来園者たちが「お客様ではない」ということです。その「非お客様」である来園者達と、「管理者でもお客でもない多くのボランティアの団体」が、世の中の人に楽しんで欲しいと思う活動を無給で提供する。このような状況を想定したとき、今までの「売る側」「買う側」の間で成立していた満足度向上のノウハウなどは、実はあまり機能しません。この公園では「キャスト」も「ゲスト」も、等しく「公園利用者」と考えるしかなかった、と山崎さんは振り返ります。

実はここに、山崎さんの提起する「コミュニティデザイン」のルーツがあります。つまりコミュニティは、よく言われるような共通の趣味や同じファン同士が集う同質的な集団のことというよりは、まさしく「共同体」──「私」と「あなた」の間に、「売り手とお客様」のような線引きを、必要以上にしなくてよい関係の束、として扱っていかなければならないということなのです。山崎さんたちはその後、兵庫県の群島・家島諸島をはじめとして実に多くのまちづくり計画に関わってゆくことになります。

注1 【有馬富士公園プロジェクト】

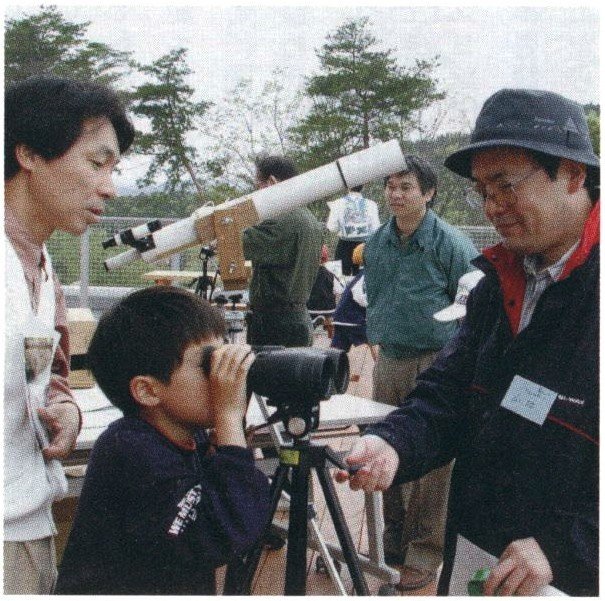

パークマネジメントの手法を導入し、40以上の団体の活動場所として公園を整備し、和凧を作って凧揚げをしたり、ため池で生物を観察したり、来園者と一緒に多様なプログラムが楽しめるようになっている。

有馬富士公園での自然観察プログラムの様子。キャストもゲストも公園を楽しむ利用者としてフラットな関係をとり結ぶ。

山崎さんたちと一緒にコミュニティデザインの活動を行ううち、自らNPO法人をたちあげたいと言う人々も。写真はNPO法人「いえしま」のおばちゃんたち。

デパートを開放して創縁する

ひとつ興味深いエピソードがあります。山崎さんたちが2009年から参画した鹿児島県のデパート「Maruya Gardens」のプロジェクト。(注2) 山崎さんたちは商業施設である建物の各フロアに、地域で活動するNPOが自由に活動できるスペースを設けることを提案しました。開店時は約80の店舗に対して20のコミュニティが活動する体制で出発し、その後数も増えて月に200回のプログラムが開催され、固定ファンも付いていきました。

そんな中である出来事が起きました。とある団体がいつものスペースで自分たちの活動を行っていたところ、通りがかった男性がその団体のサービスの質のようなことにクレームを申し立てたのです。それに対して活動していた女性はこう答えたそうです。「わたしら、市民ですから」。男性は一瞬ハッとして、女性に謝りました。今自分は「お客様」のつもりでデパート内で消費をし、そのモードで市民の団体にも接したが、彼女の一言で、「そうか、自分もあちら側に立っていてもおかしくないんだ」ということに思い至ったわけです。

公園とデパート…舞台は違いますが、共通して見えてくるのは、「多生の縁」の中では、誰も「私」と「他人」を「別々に生活する者」ではなく「一つの生活基盤を分け合っている者」であるということです。「管理者」と「客」、「専門家」と「顧客」、「売り手」と「消費者」。そういう語はこれから不要になってゆくでしょう。

注2 【Maruya Gardensプロジェクト】

老舗デパートである鹿児島三越を、元々の地場の丸屋デパート「Maruya Gardens」として再開させるプロジェクト。地元の魚介類を使った料理教室を開講するNPOなど、多様なコミュニティが日替わりで使える空間を全フロアに用意することで、普段デパートに来ない人々の来店と回遊を促す仕組みで、月に200回のプログラムを開催。

Maruya Gardensの全フロアに市民が使えるスペースがあり、売り手でも買い手でもない人々が混じり合って楽しい時間を共有する。

都市全体を舞台に創縁する

2000年代半ばから飲食店などが合同で街全体を舞台として「はしご酒」を促進するイベントの開催が各地で目立ってきました。千葉県柏市の「ユルベルトKASHIWAX」はその代表的なものです。(注3)

とはいってもユルベルトは別に柏市主導の事業として始まったわけではありません。居酒屋「ぶらい庵」の店主・寺嶋浩人さんらが函館のはしご酒イベントで楽しく酔った体験から、「こういうのを柏でもやりたい!」と発起したのが始まりです。最初は気心の知れた店主仲間で盛り上がりましたが、ある程度の参加店を集めようと思えばそこは普段競合関係にもあるので一筋縄ではいかない。そこで美容室や雑貨店などネットワークをもった他業界の店主達が飲食店同士をつなぐのに力を貸してくれました。おかげで初年度の参加店舗は50店舗を超え、マップや回数券のデザインなども得意分野をもった有志が協力してくれました。ユルベルト当日は行列のできる店舗も現れ、お客さんはみんな回数券で5店舗以上をはしご酒して楽しく食べて酔いました。中には多くの店を訪問し、自主的にその様子を動画でアップする人も出てきました。お客さんの多くはそのとき気に入ったお店に後日リピートして、柏に何軒か顔なじみの店を作りました。

ユルベルトの面白いところは二つあります。一つは地方自治体の主導ではなかったところ。何人かの食いしん坊の店主たちが取り憑かれてしまった構想を実現するのに、はしご酒イベントで売上が上がるわけでもない他業界の有志達が次から次に奔走してくれて成功したこと。自治体はその食いしん坊達の後方支援を行う役回りでした。二つ目は、そのイベントを通して、住民達の間に様々なコミュニティの回遊が生まれたこと。美容室もそうですが居酒屋やバーにはリピート性があり、実は近隣地域に住む生活者同士がつながるときの貴重なハブになっています。ですがチェーンではないちょっとこぢんまりとした初めての店には、その内部の親密性ゆえに入るきっかけを得にくいものです。ユルベルトの最大の効果というのは、実はこのハブへのアクセシビリティを劇的に高めたというところにあります。すなわちユルベルトというイベントは、コミュニティデザインの結果生まれたイベントであるかもしれませんが、それ以上にコミュニティエンパワメントの装置そのものなわけです。

このようにこれからの都市は、電話帳や検索エンジンの要らない場所になっていくのではないでしょうか。何か困ったことがあれば、「多生の縁」の誰かがいさえすれば、何かしら頼れる人が手を挙げてくれる。逆の立場なら自分もそうする。生活に必要なことを、縁の網の目の中で融通しあってゆく時代です。

注3 【ユルベルトKASHIWAX】

5枚綴りになっている専用の事前回数券を購入し、参加している各店舗に持っていけば、1枚700円分につき各店舗独自で飲み物1杯と、1皿の料理を提供してくれるイベント。当日券や、当日の後でも使える「あとベルト」のシステムもあり。2009年に60店で始まった参加店舗は、2011年には80店に広がっている。

ユルベルト開催の日にはこの回数券とマップをもった人が通りや店内に大勢いて、何とも言えない仲間感覚を生み出している。皆意外と、「いつも行きたいと思っているけど、なかなか入りづらくて…」という店をもっているものだ。

オシャレオモシロフドウサンメディア ひつじ不動産(http://www.hituji.jp/)で紹介されているシェアハウス「バウハウス横浜」。ひつじ不動産は異世代によるコミュニティ形成や独居高齢者の見守りを試みるホームシェア実験も始めている。

掃除するファン達が創縁する

アイドルグループ「AKB48」がブレイクしたあとのライブや握手会の会場では、大変な混雑が起きることが多くなりました。握手会場の長い行列はAKB名物と言ってもよいものでしたが、実際の現場では順番を守らないファンがいたり、子どもの手を引っ張って会場内を走って転倒する親子がいたり…。そしてイベントの後には、広大な会場のあちこちにゴミが散乱していたのでした。

この光景を目の当たりにした何人かのファンは、「このままでは、大好きなAKBの活動自体が成り立たなくなるんじゃないか」という危惧を抱きました。そこで有志が集い、自主的に会場と周辺の「清掃」を始めたのです。他の客と同様に長時間並んで疲労しているのに、です。AKBのファンサイト「チーム美化委員」で会場美化をテーマに自身のファン活動を紹介している管理人のひろゆきさんによれば、彼が2010年の夏にイベント会場に行くようになった時には、既に美化活動を行っているファンがいたといいます。ただその多くは活動のことを殊更にホームページ等で発信しているわけではない。ですがひろゆきさんは言います。「同じ客の立場で、ゴミを散らかして平気な人がいる一方で、それを片付ける者もいるんです。その現実は広く知ってもらってもよいと思うんです」。

ひろゆきさんは時間をみつけて全国のイベント会場にかけつけ、閉場が近くなると美化活動を始めます。AKBを追いかけて翌日の会場に移動しなければならないときは、同じく美化活動をしてくれている他のファンに託し、会場を後にする。

ここに、「プロが作ったコンテンツを、お金を出して享受する受け身なファン」はいるでしょうか? 自分たちを「消費者」として定義づけている自己意識では、「おたくの会場運営はどうなっているんだ」と主催者にクレームを入れるくらいで、美化活動は絶対に出てきません。ですが自分を「大切なものを共に支えている、共同体のメンバー」であると考えればどうでしょうか? 「このアイドル達にずっと活動してもらい、それをずっと応援したい。そういう場を維持するためには、『客』同士もつながって、働かなければいけないんじゃないか」、そういう使命感にも似た意識が芽生えるのではないでしょうか。そしてこの話の最も興味深い点は、「アイドルファン」という、ちょっと前までならオタク的であると思われていた人々の間に、社会的な問題意識と動機、そしてつながる行動力が生まれているというところにあります。ひろゆきさんは誰かと大きな美化サークルを組織しているわけなく、それぞれが自主的にバッジや腕章を作って身につけ、各自軍手とゴミ袋を持参して活動を行っています。ですが同じように清掃に励む同志と会場で意見交換してゆるやかなネットワークを形成しています。その光景に触発されて、どこかの少年が手近なゴミを拾ってきてくれることも多いそうです。

確かに動機は「握手できなくなったら嫌だなー」という、自己利益に直結するものだったのかもしれません。しかし「じゃあ無くさないためにはどうすればいいのか」と考えたときに選択した行動とその結果は、確実にある種の社会的なつながりを獲得しています。

これからは、あらゆる人気アイドルグループの活動の不可欠な基盤のひとつを、このようなファン達の縁が支える時代になるのではないでしょうか。

マルチプル社会は、今まで善と信じられていた「個の自立」を善しとしません。縁に頼り、頼られながら「縁」でつながる社会です。森の木々のように、個と個は地下水脈でつながっている。誰かが枯れると自分も枯れる。でも自分がちょっと元気になると、他人も元気になる。次の100年のつながりの中では、「たまたま関わりをもった人の力を引き出せる人」という関係構築力が重要になっているでしょう。そうなったとき、都市、地方、会社、家庭、オンライン…世界のあらゆる生活レイヤーに、行政でも企業でもなく、「縁」によって互いをエンパワメントし合う生活者達が、新しい生活基盤を生み出している。それが特殊ではなくふつうになっている社会です。

AKBファンのひろゆきさんが会場の美化活動時に身につけているバッジ。これはひろゆきさんのオリジナルで、他の仲間も思い思いに腕章やバッジを作って身につけている。互いに声をかけやすく、情報交換も行っている。

創縁のための

縁立社会 十カ条

一、10km以上通勤するべからず

◎働く場所と住む場所を近づければ、街の汚れも他人事とは思えなくなる。

二、ジモトをつくるべし

◎地理的な範囲ではなく、「大事な縁」がカバーする範囲が「ジモト」になる。

三、「お客様」呼称を廃止とする

◎お客様第一主義も、第三主義くらいがちょうどよい。

四、「すぐやる課」は「あなたとすぐやる課」に改編とする

◎申し立てた本人も一緒にやりましょう、すぐに。そのほうが手ごたえありますよ?

五、縁側控除制度を施行する

◎家族以外が出入り出来る大部屋や縁側を設けた人は減税されます。

六、時には利己で行動すべし

◎利己行動が全員のためになるような仕組みを作りましょう。そのほうが持続します。

七、子育てにはあかの他人を巻き込むべし

◎子どもってもともと大人みんなで育てるものです。人の子育てにも口出しOK。

八、趣味の違う人とのシェアハウスを推奨する

◎普通に生活してたら出会わないような縁を導入するのが面白い。「縁宅」です。

九、インターファシリテーターを育てるべし

◎別の共同体の価値観を持ち込んで、既存の縁を活性化できる人がたくさん欲しい。

十、Be priblic.

◎privateでもpublicでもない、その中間を考えて、行動しましょう。

2030年の創縁予想図:

育児縁宅「めぞん育刻」の場合

・子どものいない、属性のバラけた人たちが一緒に住む

・バラけているから役割分担できる

・子どものいない人でも、子育ては地域全体の責務であると考える

・地域の人の子どもの育児を、皆で少しずつシェアする

・育児のチーム作業を通じて、バラけた住人の間、住人と地域住民の間にコミュニティが形成される

──育児縁宅「めぞん育刻」の中のようす──

取材・文:伊藤耕太

撮影:三部正博

取材協力・写真提供:山崎 亮(studio-L代表)、寺嶋浩人(ユルベルトKASHIWAX実行委員会/ぶらい庵店主)、ひろゆき(WEBサイト「チーム美化委員」管理人)、オシャレオモシロフドウサンメディア ひつじ不動産

▶ この記事の続きを読む

【永井元編集長 渾身の一冊を無料公開】

この記事が掲載されている永井元編集長 渾身の一冊をオンラインにて無料公開します。

『広告』2012年1月号 vol.388

特集「やさしい革命」

▶ こちらよりご覧ください

※2012年1月20日発行 雑誌『広告』vol.388 特集「やさしい革命」より転載。記事内容はすべて発行当時のものです。

いいなと思ったら応援しよう!